- Escrito por Super User

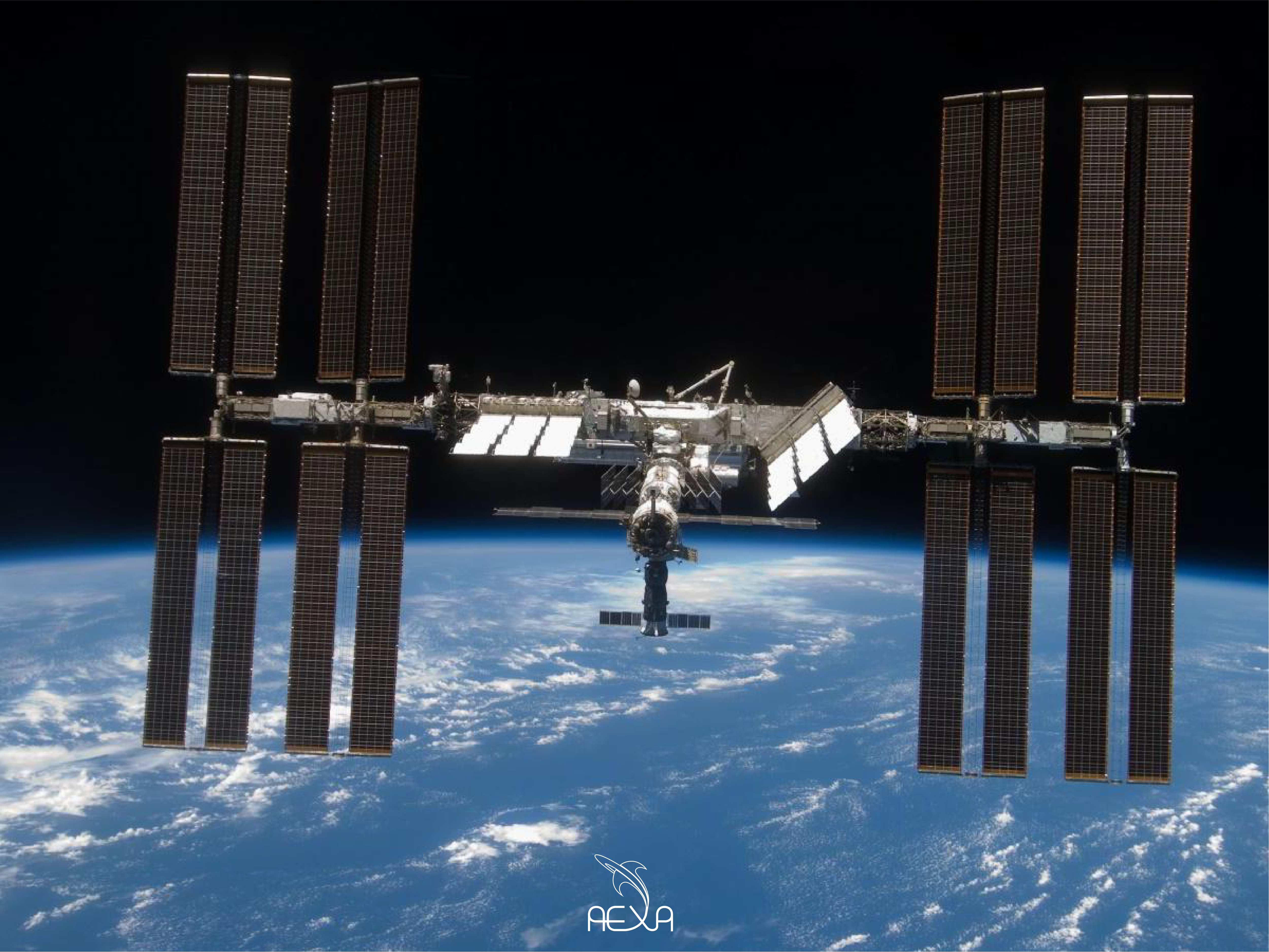

Este 2 de noviembre, la estación espacial internacional (ISS) cumple 20 años ininterrumpidos de presencia humana en el espacio.

Desde hace 20 años hemos sido testigos del deseo del hombre por aprender del espacio, y desde la primera expedición con destino a la Estación Espacial Internacional alcanzó su objetivo. Después de dos días de viaje, los astronautas rusos Yuri Gidzenko y Sergei K. Krikalev y el estadounidense William Shepherd inauguraron la presencia humana en la ISS con una estadía que se prolongó durante 136 días.

De izquierda a derecha: Serguéi Krikaliov (Rusia), William Shepherd (Estados Unidos) y Yuri Guidzenko (Rusia)

Desde entonces, 64 expediciones y 240 personas han vivido y trabajado en uno de los objetos más complejos jamás diseñados, un laboratorio en órbita de 108 metros de largo que se mantiene en construcción permanente, mientras viaja a 28 mil kilómetros por hora y completa una vuelta a nuestro planeta cada 90 minutos.

La Estación Espacial Internacional pesa más de 400 toneladas y es tan grande como una cancha de fútbol americano. Su construcción comenzó en noviembre de 1998 con el lanzamiento del módulo ruso Zarya.

Con una capacidad para seis astronautas, la ISS cuenta con tres nodos de habitación: Harmony, donde se encuentran los dormitorios de la tripulación; Unity, el área de comedor donde se reúnen los astronautas y Tranquility, una zona de ejercicio en la que cada ocupante debe pasar al menos dos horas al día para mitigar la pérdida de masa muscular y los efectos de la microgravedad.

Los impulsores de la ISS son la NASA y la Agencia Espacial Federal Rusa la Agencia Japonesa de Exploración Espacial (JAXA), la Agencia Espacial Canadiense (CSA) y la Agencia Espacial Europea (ESA).

En promedio, cada expedición tiene una duración de seis meses y además de realizar experimentos científicos, los astronautas cumplen con distintas labores de mantenimiento, ensamblaje o mejora de la ISS. Las tareas más atractivas son las 227 caminatas espaciales realizadas hasta la fecha.

Desde finales del 2000, la Estación Espacial Internacional ha sido sede de más de 3 mil investigaciones científicas con repercusiones directas no solo en la exploración del espacio, también en el desarrollo de medicamentos, comunicaciones, estudios sobre el cuerpo humano en microgravedad y millones de fotografías satelitales con fines científicos, educativos y para la atención de desastres naturales.

Los experimentos que se realizan en la ISS respecto al comportamiento del cuerpo humano son de especial interés para los siguientes pasos de la nueva carrera espacial, como la misión Artemisa, la primera que regresará humanos a la Luna desde el fin del programa Apolo y posteriormente, la llegada a Marte.

La ISS y sus cientos de tripulantes han dado el primer paso de la humanidad para habitar el espacio, el principio de una historia que habrá de cambiar nuestra perspectiva de lo que definimos como hogar en la próxima década.

- Escrito por Super User

Después de un viaje de cuatro años, la sonda bautizada con el nombre de OSIRIS-REx se aproxima cerca de la medianoche, hora peninsular, al remoto asteroide Bennu para recoger muestras que pueden remontarse a los mismos orígenes del Sistema Solar.

La NASA ha usado un acrónimo para bautizar esta peculiar sonda, OSIRIS-REx son las iniciales de los objetivos: Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, Security-Regolith Explorer.

Bennu es un asteroide con una forma similar a un diamante, mide menos de 500 metros de diámetro y gira sobre sí mismo una vez cada cuatro horas. Tan rápido que de vez en cuando partes de su ecuador salen despedidos por la propia fuerza centrífuga y pueden entrar en otra órbita a su alrededor.

¿De donde viene el nombre de Bennu?

El nombre de Bennu fue propuesto por Michael Puzio, un niño de nueve años amante de la mitología egipcia. Bennu hace referencia a un pájaro del Egipto faraónico, más o menos equivalente al ave Fénix griega. Según su opinión, el brazo robótico con el que deberá recoger una muestra recuerda a la pata extendida de una zancuda.

La cartografía perfecta

Seguramente Bennu es el cuerpo celeste mejor cartografiado en toda la historia. Las cámaras de la sonda han permitido explorar toda su superficie con un detalle inferior a los 20 centímetros. Aproximándose algunas veces hasta menos de dos kilómetros. El resultado es un mapa tridimensional en el que se figuran pedruscos del tamaño de un puño.

La difícil maniobra de OSIRIS

La sonda OSIRIS-REx utilizará un sistema neumático con el que planea obtener gramos de polvo para su investigación, después descenderá lentamente en una zona despejada de rocas, extendiendo al frente un delgado brazo robótico. En el momento de hacer contacto con el suelo disparará un chorro de nitrógeno suficiente para levantar una nube de escombros, algunos de los cuales quedarán atrapados en un recipiente.

La sonda puede acercarse con demasiada velocidad; o entrar en un ángulo incorrecto; o apoyarse erróneamente sobre alguna roca que disperse el gas de lado sin llegar a levantar suficiente material.Para tratar de garantizar el éxito, las cámaras de a bordo monitorizará el descenso, centímetro a centímetro, comparando las rocas del terreno con un mapa previamente almacenado en la memoria del ordenador. Si hay desviaciones, es posible corregirlas hasta cierto punto. Y si, a pesar de todo, el primer intento falla, lleva suficientes reservas de nitrógeno para intentarlo tres veces.

- Escrito por Super User

El inglés Roger Penrose, el alemán Reinhard Genzel y la estadounidense Andrea Ghez han sido reconocidos con el premio Nobel de Física 2020, según ha anunciado la Real Academia de Ciencias Sueca, por su trabajo sobre “los secretos más oscuros del universo”, los agujeros negros.

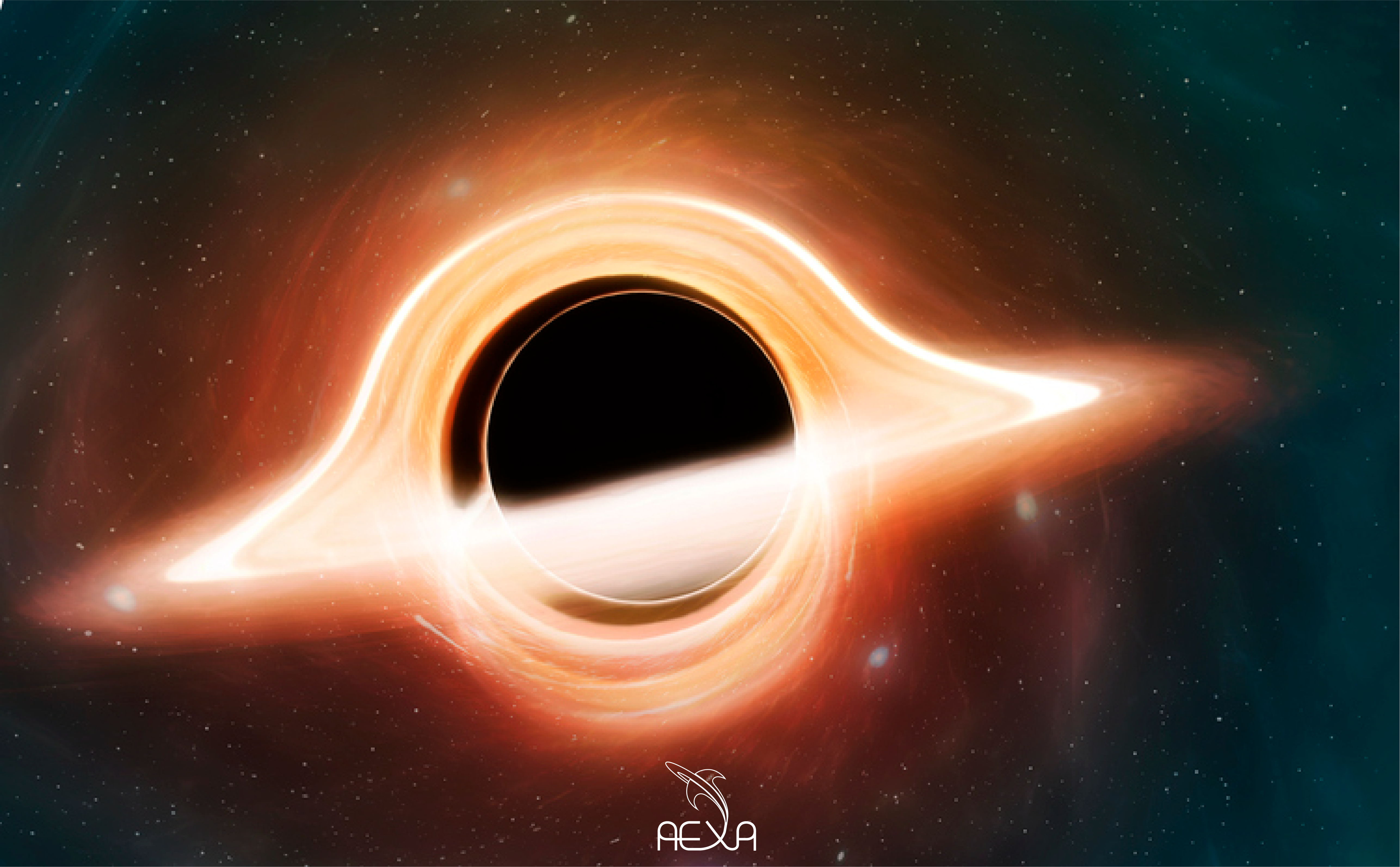

Penrose ha recibido el galardón “por el descubrimiento de que la formación de un agujero negro es una sólida predicción de la teoría general de la relatividad”. El profesor de la Universidad de Oxford utilizó métodos matemáticos para comprobar la existencia de los agujeros negros y demostró "que la teoría conduce a la formación de agujeros negros, esos monstruos en tiempo y espacio que capturan todo lo que se introduce en ellos", de acuerdo con lo expuesto por la Academia.

Genzel y Ghez comparten el premio por “el descubrimiento del objeto compacto supermasivo del centro de nuestra galaxia”. Genzel dirigió el departamento de Física Extraterrestre del Instituto Max Planck y actualmente es profesor en la Universidad de California. Ghez es catedrática de Astronomía de la Universidad de California y es la cuarta mujer en la historia en ganar el premio.

Genzel y Ghez compartieron sus investigaciones realizadas desde el observatorio de Hawaii, en donde lograron descubrir que en el centro de la Vía Láctea hay un agujero negro con una masa cuatro millones más grande que la del sol. Esto llevó a la conclusión de que existe un agujero negro en el centro de cada galaxia.

Pero si esos objetos existen, ¿cómo encontrarlos? John Michell inspirado por el descubrimiento de un nuevo y violento fenómeno en el universo y en necesidad de una explicación tuvo una idea: si hay otros objetos luminosos, como pueden ser las estrellas, moviéndose alrededor del agujero negro entonces uno puede inferir la existencia del agujero negro al seguir los movimientos de las estrellas.

Reinhard Genzel, director del Instituto Max Planck de Física Extraterrestre en Alemania y profesor en la Universidad de California (EE.UU), Andrea Ghez, profesora en la Universidad de California Los Ángeles (EE.UU.), y sus equipos hicieron esa idea realidad.

Llevaron a cabo observaciones precisas del centro de la galaxia a lo largo de muchos años y observaron varias estrellas moviéndose alrededor de algo que no podían ver. Los cálculos mostraron que cuatro millones de masas solares se escondían ahí. No había otra posible explicación que no fuera la de un agujero negro supermasivo.

Andrea Ghez se ha convertido en la cuarta mujer laureada con el Nobel de Física, la categoría con menos representación femenina, en la historia de los premios. Las demás afortunadas son Marie Curie (quien repitió con el Nobel de Química), Maria Goeppert y Donna Strickland.

Página 46 de 50